西湖概况

西湖概况

西湖管理区位于湖南省北部,沅澧两水尾闾,因地处洞庭湖之西,故称西湖。东隔澧水,与安乡、南县相望,西南与汉寿县毗邻,北与鼎城区接壤。距常德市74公里,距长沙市160公里。

巍巍柳林嘴临江大堤宛若巨龙,横卧区境东部,抵御洪魔。静静酉港河恰如玉带,绕过区境南端,平添一道风景。

境内地势平坦,土地肥沃,雨量丰沛,光热充足,气候温和,四季分明,宜于种养,是重要的鱼米之乡和棉花、食用油生产基地。

境内田畴成方,沟渠成网,阡陌交通,林带纵横。大小湖泊如明镜般,镶嵌其间。乡野绿树环绕,瓜果飘香,民居或平房或小楼,形态各异,坐落其间。镇区则高楼林立,街道宽阔,商贾云集,市场繁荣。城乡一体,既具有水乡田园风光,又洋溢着现代小都市气息。

全区总面积70.26平方公里,合10.54万亩,其中耕地6.35万亩,人均1.29亩。总人口49011人,其中农业人口13297人,非农业人口35714人,95%以上为汉族人,其余为回族、苗族、壮族、土家族等族人。全区辖西洲乡、西湖镇。西湖区委、区管委机关驻西湖镇区。

人文历史

西湖管理区区域原为水乡泽国,属洞庭湖西部的一个组成部分,春夏水涨为湖泊,秋冬水落为洲渚。秦汉以前即有先民在此活动。西湖现今之鼎港,曾是黄帝与蚩尤激战之地。一日,黄帝率部南征至西湖区域与蚩尤交战,经过几番拚杀,终于战胜蚩尤。为了庆祝胜利,黄帝乃命人就地建灶铸鼎,后人称铸鼎之处为鼎港。明嘉靖《常德府志》称“龙阳”(汉寿)东北一百二十里有神鼎出。

清末,人们开始在西湖区域挽障修垸。洪水泛滥时,举家外迁;水落洲出时,往来垦植耕作。民国中期,有大小垸子13个,民国末年,垸障多溃。未溃之垸,时有长沙、宁乡、湘乡等地穷人逃难至此,暂谋生计。

中华人民共和国成立后,在中国共产党的坚强领导下,开始治理洞庭湖。

1954年,中共湖南省委、省政府组织人员在洞庭湖西畔修挽建垸,造福人民。次年4月,正式创建“湖南省地方国营西湖农场”。西湖农场建立后,历经劳改农场、军垦农场、移民办场、成立管理区四个阶段。

劳改农场阶段,主要任务是改造罪犯,垦荒造田,发展生产。在此期间,共开垦耕地8万余亩。军垦农场阶段,主要任务是开办“五七”干校,组织军事训练,开办生产基地。此两阶段,因肩负的任务侧重于生产建设以外,加之当时条件太差,财力缺乏,故西湖的经济建设和社会事业的发展相当落后。至移民建场阶段,因基础差,底子薄,困难多,各项建设起步艰难。移民西湖多年后,西湖人民群众仍然面临住房难、喝水难、行路难、入学难、就医难、发展生产难等诸多问题。大多数群众徘徊在温饱线上,忧心忡忡,前途无望,不安心西湖,时有返迁新化、安化老家之意。

1982年,西湖开始实行家庭联产承包责任制,移民群众分到了责任田土。这一重大改革深得民心,老百姓的生产积极被空前调动起来,各家各户千方百计搞好生产经营,力求早日脱贫致富。然而,天有不测风云,1988年9月,西湖连降暴雨,致使西大垸溃垸。顿时,大半个西湖成为泽国,4万余亩庄稼被毁,1.5万余人遭灾,经济损失2500万元。大批移民群众觉得在西湖再也无法生存下去,于是纷纷返迁新化、安化。一时间,西湖人心惶惶,动荡不安。

关键时候,上级党和政府送来了温暖。1989年1月29日,湖南省委书记熊清泉来西湖视察,指示“把西湖农场建设成为安全的、富饶的、有吸引力的农场”。省、市对西湖农场加大了投资,实行比一般贫困地区更灵活、更开放、更优惠的政策。省计委牵头编制了《西湖农场(1989-1991年)经济社会发展规划》,投资3200万元,实施农业、工业、交通、电力、教育、卫生、堤垸安全、集贸市场等9个方面33个项目。至1990年,西湖农场开始逐步走出低迷落后的局面,迎来希望的曙光。工农业生产出现新的起色。全场工业有造纸、纺织、印刷、建材、农机修理、食品加工、化工等多个门类,从业人员达1961人,年产值1691万元。各项农业生产亦开始稳步发展。1990年,产稻谷2.12万吨,为1973年(8565吨)的2.48倍;产皮棉938吨,为1973年(153吨)的6.25倍;生猪饲养量3.24万头,为1973年(2773头)的11.7倍;产鲜鱼545吨,为1973年(45吨)的12.1倍;产西甜瓜8064吨,为1973年(70吨)的115.2倍。

1991-1998年,西湖又有了新的变化。期间,农场党委、场部提出“兴工、强农、活商、富场”的发展战略,逐步推进改革开放,调整产业结构,狠抓农田基本建设和基础设施建设,工业、农业、商业、加工业、服务业、运输业等得到了进一步发展。1998年,国内生产总值达8092万元,比1991年(4170万元)增加3922万元。其中农业5899万元,工业633万元,服务业等第三产业1560万元,人民群众的生活有了一定改善,全场基本解决温饱问题。

然而,各种客观存在而又无法靠自身解决的困难和问题,始终制约着西湖的发展。其一、西湖是全省最大的移民集中安置区。1972年移民时,正值文革末期,实行政治高压,不管愿意与否,强制移民,而补偿极少,为以后的不稳定埋下隐患。其二、西湖移民接收的是落后贫穷的摊子,面临的是一片荒湖、废洲,生产条件极差,基础设施缺乏,完全是白手起家,起步十分艰难。其三、西湖管理体制不顺,西湖说是企业,又行使政府职能,既有大量的移民管理任务,又与县级政府一样要负担行政、教育、卫生等大笔事业经费。说是政府,又无地方财政。在此种管理体制运作下,真如老牛负重,举步维艰。再怎么努力,也只能解决温饱。要想求得大的发展,困难重重。西湖人民一直期盼走出困境,迈上快速发展坦途。西湖农场党委、场部多次向上级党和政府汇报西湖情况,终于引起上级重视。

1998年12月4日,湖南省常务副省长周伯华亲临西湖,代表省人民政府在西湖农场召开专题会议,决定成立常德市西湖管理区。翌年8月,常德市西湖管理区正式挂牌成立,实行“国营西湖农场”与“常德市西湖管理区”两块牌子、一套人马管理运作,列为常德市人民政府的派出机构,建立县级行政、财政、司法体制。

这是西湖发展史上的一个重要转折点。因为是管理区,建立了县级财政,故机关行政人员、干部、教师、医生等人员工资由上级财政拨付,从而解除了沉重的财政包袱。因为是农场,可以享受农垦企业的有关政策,农工群众老有所养,不再有后顾之忧。2004年1月,根据湖南省政府办公厅下发的《湖南省人民政府办公厅关于转发省劳动保障厅、省财政厅、省农业厅(湖南省国有农垦企业职工基本养老保险实施办法)的通知》(湘政办发[2003]44号),西湖农场实施农垦企业退休农业职工基本养老保险。至2010年,西湖农业职工基本养老保险人数 为17775人,其中在职11242人,退休6533人。

成立西湖管理区在西湖的发展史上是一件大事、喜事,对于发展振兴西湖具有十分重大的意义。西湖区委、区管委抓住这一契机,紧扣科学发展主题,抓改革、调结构、转方式、强基础、惠民生、保稳定,扎实推进各项工作,着力构建“小康西湖,文明西湖,和谐西湖”。通过20多年的不懈奋斗,终于战胜困难,走出低谷,迈上健康持续发展的轨道。

辉煌业绩,离不开上级党和政府的关爱和扶持。移民建场(区)以来,先后有熊清泉、杨正午、周伯华、王克英、陈邦柱、刘夫生、杨汇泉、董志文、张树海、庞道沐、陈彰嘉、吴定宪、武吉海、陈君文、卿渐伟、陈文浩、曹志强、周振宇等省市领导亲临西湖视察、调研,指导工作。上级财政、水利、电力、交通、文教、卫生、移民、计委等多个部门的领导曾多次亲临西湖,专题研究解决西湖的建设与发展问题。是上级党和政府的关爱、扶持,使西湖人民渡过了难关,增添了信心;是上级党和政府的关爱、扶持 ,为西湖的发展指明了方向,注入了活力。

辉煌业绩,离不开西湖历届党委(场部、区管委)的坚强领导。西湖基础差、底子薄,存在的困难和问题多。该以什么为抓手,突破口在哪?该确立何种发展思路,才能振兴西湖,这需要胆识,需要智慧,需要付出多少心血和汗水。西湖历届班子领导殚精竭虑,励精图治。岁月流逝,接力棒转换,但一心一意谋发展,矢志不渝搞建设的步伐却坚定不移。是他们带领西湖人民改变了西湖的落后面貌,迎来了科学发展的春天。

辉煌业绩,离不开西湖人民迎难拚搏的创业精神。1972年,新化、安化3万多库区人民为了支援国家水电建设,从山清水秀的家乡移居到荒芜落后的西湖,不知吃过多少苦,受过多少累,也曾有过徬徨,有过消沉,但还是顾全大局,扎根西湖,建设新的家园。几十年来,西湖广大人民群众、干部、职工,克难攻坚,艰苦创业,一步一个脚印,几年一个台阶,风雨兼程,携手奋进,终于踏平坎坷成大道,风雨过后见彩虹。是西湖人民用自己勤劳的双手书写了西湖发展变化的崭新篇章。

辉煌业绩,离不开党和政府实施的一系列改革举措。1991年以来,根据上级党和政府的部署,西湖有序推进农村改革,工商企业改革,机关、事业单位改革、税费改革、教育、医疗改革,住房制度改革、管理体制改革等。是改革解放和发展了生产力,是改革焕发了生机与活力,是改革为西湖经济社会的快速发展插上了腾飞的翅膀。

辉煌业绩,离不开改革开放以来的好制度、好政策。 2000年、2007年,西湖先后启动城镇居民低保和农村居民低保制度,解决了困难群体的生活问题。1993年、2004年,先后启动城镇职工和农业职工养老保险制度,解决了老有所养问题。2006年,启动城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗制度,解决了病有所医问题。此外,西湖作为全省最大的移民集中安置区,经省移民局批准,1999年全面启动危房改造工程,解决了居有其屋问题。2006年,国家彻底取消农业税,且对粮农予以补贴,从2009年开始提高补贴标准,并增加良种补贴、农机购置补贴等,解除了农民负担,促进了农业生产。是改革开放以来实行的好制度、好政策,切切实实解决了一系列民生问题,让广大人民群众获得了前所未有的实惠。

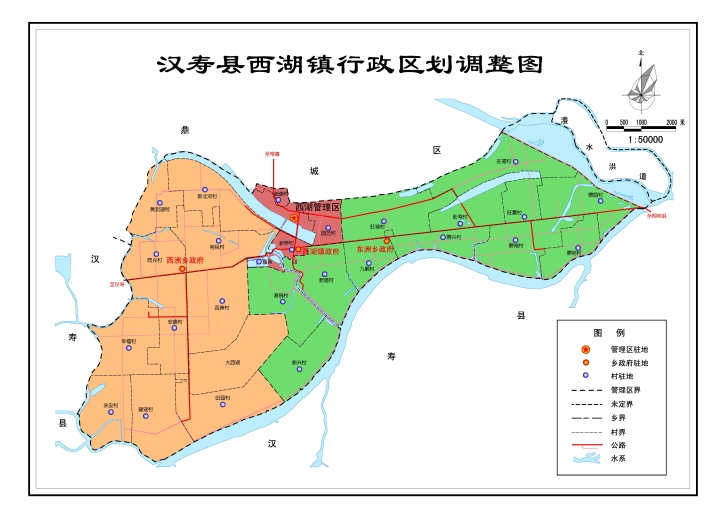

行政区划及交通区位图

自然环境

一、地质

现今之西湖管理区所在地,曾是洞庭湖的一个组成部分,早在4000多年以前就有先民在此繁衍生息。

“秦汉以前,云梦泽南连长江,北通汉水,方九百里……长江出三峡后,入云梦调蓄再下汉口。那时洞庭湖只是君山附近的一小块水面,其余都是被湘、资、沅、澧四水切割的沼泽平原……至南朝时,云梦泽由过去九百里演变到四百里,迫使荆江水位抬升,江水倒灌洞庭湖,使洞庭湖南连青草,西吞赤沙,横亘七、八百里。”(《洞庭湖水利志》)。

境内地质皆属松散堆积层。

0.00~17.15米(由地表往下计,下同),为褐色、褐红色粉质粘土。其中间部为灰绿色粘土,含有机质,质地细腻,具滑感,属全新统(Q4)湖积相。

17.15~86.75米,顶部为沙质粘土,其下分别为砂砾卵石层、卵石层及含卵砾砂层,属上更新统(Q3)冲击层。

86.75~144.40米,其上部为黑色粉细砂及灰绿色粉砂质粘土,下部为灰色砂砾石层,局部夹粉细砂及粘土层,属中更新统(Q2)冲击层。

二、地貌

西湖管理区地形似葫芦,蒂生于东,腹落于西,东西全长15公里,南北最宽8公里(南屏电排至月亮洲),最窄2.5公里(鼎港至六合洲),周围全长43.5公里。地势由西北向东南倾斜,芦腹有新港河横贯南北,将全区分为东、西两部分。

西部:北面月亮洲最高,海拔高程33.87米(黄海高程,下同),黄泥湖、黑鱼港一带,由32~28米向东南倾斜;西南柳浪、南屏一带,由30.2~27.2米向北倾斜;中心地带的西湖、十字闸、大西湖渔场一带最低27~30米。整个西部呈盆形地势。

东部:较西部地势平坦,但其中浪耙湖一线稍低,海拔高程为27.5~28.3米,浪耙湖以北一带为29.0~30.7米,以南一带为28.5~30.9米,整个东部呈狭长、河谷地势。

全区地势平坦,四周稍高,中部略低。西部黑鱼港海拔高程34.8米,为全区最高点。大西湖北面靠春晓电排站处,海拔26.8米,为全区最低点,高低相差8米。全区海拔高程29.5米以下面积8378亩,占总面积7.8%,32.0米以上面积26175亩,占总面积24.3%,29.5~32.0米面积73273亩,占总面积67.9%。

三、气 候

西湖管理区域气候,处于中纬度中亚和北亚季风区内,又值湖南凹形地势北端入口处,为北方冷空气南侵湖南之首冲。具有季风影响强烈、天气多变、热量丰富、雨水充沛、四季分明的特点。

四季按日平均温度划分,10~20℃为春季和秋季,超过22℃为夏季,低于10℃为冬季。冬夏时间长,春秋时间短。春季,3月25日~5月28日(65天);夏季5月29日~9月15日(110天);秋季9月16日~11月20日(64天);冬季11月21日~3月24日(126天)。

春季,受北方冷空气团与太平洋暖气流交相影响,气温呈非周期性变化,暴冷暴热。寒潮来时,气温骤降,并伴有大风和连绵阴雨;寒潮过后,气温急升,风和日暖。

夏季,前段受太平洋暖气流影响,暴雨时至,旷日不歇。4~6月雨量约占全年雨量41%,是为汛期。后段受太平洋副热带高压控制,持续高温少雨,盛行西南风。

秋季,气温由高到低,降温快,少雨易旱。9月北方冷高压南侵,出现规律性寒露风。

冬季,常受大陆冷高压控制和高纬度冷气团影响,北方寒流频频南侵,盛行偏北风,气温低,气候阴湿。

全年平均日照1702.4小时,日照率38%,其中7、8月最为充足,其日照率分别为58%和57%。7月下旬每日日照达9.2小时。年平均太阳辐射总量106.77千卡/厘米2,最多年为115.72千卡/厘米2,最少年为99.91千卡/厘米2。

四、气温

年平均气温16.7℃。1月最冷,月均气温4.2℃,极端最低气温为-14.5℃(1977年1月30日)。7月最热,月均气温33.2℃,极端最高气温38.9℃(1963年7月29日)。无霜期年平均274天。

全年≥0℃积温平均6073.3℃, ≥5℃积温平均5760.6℃,≥10℃积温平均5310.8℃,≥15℃积温平均4495.3℃,≥20℃积温平均3479.5℃。

稳定通过15℃初日平均为4月24日(1979年为2月20日,1988年为5月11日),终日平均为10月25日(1981年为10月10日,1987年为11月25日),间隔期185天。

稳定通过10℃初日平均为3月25日(1978年为1月7日,1974年4月17日),终日平均为11月20日(1981年为11月14日,1978年12月26日),间隔期241天。

稳定通过5℃初日平均为2月27日(1977年为2月18日,1982年为3月28日),终日平均为12月10日(1979年为11月25日,1980年为12月23日),间隔期287天。

五、河流

西湖管理区东临澧水洪道,澧水源于桑植,其尾闾干流绕石龟山,白涛湖,过沙河口,走西湖管理区东侧三角堤段,流经柳林嘴,然后归入目平湖。

西湖管理区所在地围垦前,澧水尾闾支流自蒿子港、冲天湖一带迂回南下,于西湖大垸西北部与沅水交错相汇,顶托其间,致使整个西湖大垸洪患时至,垸障屡溃。1954年治理洞庭湖,合修西湖大垸,撇澧水于东北,撇沅水于西南,使沅澧两水分流。

沅水源于贵州南部都匀县云雾山,出贵东而入湘西,经黔阳、辰溪、沅陵、桃源、常德、汉寿而入洞庭湖。沅水入汉寿境后,出围堤,过小港,于鸭子港处分南北两支。南支直入目平湖,北支在合修西湖大垸前出易家嘴,绕文蔚经保和障,于西湖管理区西南涌入,与澧水汇合。合修西湖大垸后,则沿大垸之堤东出赵家河。

酉港河 合修西湖大垸前,为长沙至津市、安乡航道。合修西湖大垸时,在小港口处修堤堵口,在柳林嘴处筑堤断流。从此,酉港河废,成为西湖大垸调蓄内河。河长24.3公里,河床面宽350米,最大调蓄量5660万立方米,汛期蓄洪,旱季灌田。

新港河 系酉港河支流,为境内唯一河道。全长4.134公里,河面宽30~100米,河床海拔25.0米,河堤高程34.0米,一般水位30.5米,最高水位达33.05米(2002年5月14日),最大容量749.2万立方米,为全区工业用水主要来源,也是境内涝水外泄重要通道。

六、湖泊

境内湖泊有大西湖、浪耙湖、东湖、北洼湖、麦岭胡5处。

大西湖 位于西湖管理区偏南地带,四周分别与原新港、下窖、西洲3个分场接壤,属大西湖渔场管理,大西湖为不规则长方形,面积5060亩,湖底高程26.2~27.5米,控制水位30米,一般持水量844万立方米。调蓄水位30.3米,调蓄量101万立方米,总蓄水量945万立方米,为全区最大调蓄养殖场。

浪耙湖(浪耙河) 西起黄泥湖,沿原裕民分场北堤折入东北部中心地带,出柳林嘴而入澧水。1954年合修西湖大垸后,黄泥湖已垦为农田,浪耙河乃成浪耙湖。1977年冬,西湖农场又将其东半部中间一段浅湖开垦成田。现在的浪耙湖包括两处浅湖,其一为东半部新垦农田以东至柳林嘴大堤一段河道,长4000米,宽200~300米,面积1530亩,一般持水量71万立方米,可调蓄水量40.8万立方米,总蓄水量111.8万立方米。其二为原裕民分场北面与黄珠洲交界处一段河道(习称新北湖),长3550米,宽200~300米,面积1330亩,常年持水量191万立方米,最大持水量375万立方米。此湖一部分为西湖管理区与黄珠洲乡共同养殖。

东湖 围垦前,西湖管理区区域为一片浅湖,西半部称西湖,东半部称东湖。围垦后,东半部除个别零星残塘外,已全被开垦为农田,原称之东湖已不复存在。管理区东半部,自来水总站北侧,新北湖东侧,区委机关以南的两处水面,为今之东湖。原为浪耙湖河道一部分,几经修整改造而成,有南北主干公路贯通,将其一分为二(习称东侧湖面为东东湖,西侧湖面为东西湖),总面积490亩,一般持水量16.3万立方米,为养殖湖。

北洼湖 系因取土筑堤所成。西起造纸厂,东至三角堤排污站,紧靠西湖管理区北面民主阳城垸大堤,长6650米,宽50-200米,面积1254亩,一般持水量82万立方米。1978年以后,该湖陆续改造成农田和鱼池,湖面已不过30亩。

麦岭湖 位于原鼎港分场白沙、新园生产队区域内,成南北向长方形,长1954米,宽50~100米,柳和公路将其截成南北两部分,有水面232亩,一般持水量12万立方米。

七、土 地

1954年建场设计任务书,将西湖农场区域划定为:东抵澧水尾闾洪道右岸江堤,南抵酉港河北岸,西抵复兴障东堤凹峡对岸及邓家沟东岸,北部西段自邓家沟东岸入口起至黄珠洲止,东段自黄珠洲至八百弓止,以民主阳城院垦区南面间堤为界。当时垸内面积为71.8平方公里,折合107790亩。另有实际管理和抢种的柳林嘴大堤外芦苇洲8平方公里。全场总面积为79.86平方公里,折合119700亩。此后,土地面积曾有多处变动。

八、土壤

西湖管理区为典型滨湖平原,土壤成土母质为河湖沉积物。1979年土壤普查测定,西湖土壤分为2个土类,5个亚类,7个土属,26个土种。土种中,紫潮泥田、紫潮沙泥田、紫潮泥土、紫潮沙泥土、沙底紫潮沙泥土、沙底紫淤泥土多分布在地势较高的四周,以原鼎港、东洲分场所占比例较大,青泥田、青沙泥田、烂湖田则集中在大西湖周围,以原西洲、下窖、新港分场所占比例较大。青隔泥田则介于上述两者之间,呈零星分布。

西湖管理区耕地,综其性状、环境和养分含量,按全国统一评级标准,分为三级:

一级土壤 面积41390亩,占耕地70.1%,其中稻田20182亩,占区稻田57.7%,旱地21208亩,占区旱地88.4%。

二级土壤 面积10602亩,占18.0%,其中稻田7810亩,占区稻田22.3%,旱地2792亩,占区旱地11.63%。

三级土壤 面积7008亩,占耕地11.9%,占稻田20%。

九、野生动植物

野生植物:西湖管理区植物群落多具湖泊湿地草原植物特性,由洪水涨落引起植物游移、变迁。水体所含养料丰富,植物生长发育繁茂。野生植物群落主要有:

(一)湖泊及低湿地植物:红萍、青萍、茨、麦菱、三菱草、三角草、丝草、水稻稗、剪刀草、鸭舌草、金鱼藻、聚草、马来眼子草、苦草、轮叶黑藻、牛毛毡、四叶草、莲藕、灯心草、野芹菜等。

(二)两栖植物:红蓼、芦、荻等。

野生动物:

(一)哺乳类:刺猬、黄鼠狼、水老鼠、尖嘴鼠、小耗子、野兔等。

(二)鸟类:老鹰、野鸡、布谷鸟、燕子、鸳鸯、麻雀、乌鸦、斑鸠、湖鸡、野鸡、白头翁、翠鸟鸲(八哥)、白鹭、黄鹂等。

(三)爬行类:乌龟、甲鱼(亦称水鱼或鳖)、鳝、蛇、螃蟹、壁虎等。

(四)两栖类:青蛙、癞蛤蟆、泥蛙、泽蛙等。

(五)软体类:蚌、田螺、钉螺、蜗牛、蚂蟥等。

(六)昆虫类:螟虫、飞虱、叶蝉、蝗虫、蚜虫、蓟马、稻包虫、金刚钻、地老虎、棉铃虫、斜纹夜蛾、毒蛾、尺蠖、菜青虫、果蝇、瓢虫、蝽蟓、萤火虫、苍蝇、蚊、蟑螂、蝉、蜜蜂、蚕、白蜡虫、长腰蜂等。

(七)鱼类:草鱼、青苗、鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼等。

(八)螨类:蜘蛛、红蜘蛛等。

(九)寄生类:血吸虫、蛔虫、蛲虫、勾虫、猪涤虫、赤眼蜂等。

用户登录

还没有账号?

立即注册